Lighting for dummies: percezione e nomenclatura del colore

27/08/2021

Cari lettori, torniamo con la serie "lighting for dummies" dai contorni più umanistici, ove il colore torna nuovamente a essere il protagonista assoluto con la nomenclatura e il suo impatto psicologico.

Nel precedente articolo, abbiamo spiegato che dei corpi illuminanti con una bassa temperatura K emettono delle frequenze che virano al rosso/aranciato, mentre, quelli con una temperatura K alta tendono al blu/violetto. Eppure, i concetti di colore "caldo" e di colore "freddo" NON si riferiscono alla temperatura K ma, alla sfera psico-emotiva insita in ognuno di noi. Sin dalla notte dei tempi, sono state associate delle sensazioni ai colori: soprattutto negli ultimi decenni, le emozioni da loro trasmesse sono state studiate da un grandissimo numero di psicologi ed esperti di marketing (di default, il rosso, l'arancio e il giallo ci donano una sensazione di calore mentre il verde, l'azzurro, il blu e il viola un'idea di freschezza e/o freddezza). Almeno in Occidente, sono così percepiti:

- In un ambiente a luce rossa aumentano il battito cardiaco e la respirazione: non a caso è il colore del sangue, della violenza e della forza, dell'emotività, dell'impeto, della passione, dell'eccitazione e della sensualità; viene, inoltre, associato sia all'amore (inteso come tenerezza) che alla guerra. Stimola anche l'appetito (trova ampio impiego nelle catene di fast-food); - L'arancio rappresenta vivacità, vitalità e dinamismo; - Il giallo è considerato il colore dell'oro: è generalmente interpretato come l'emblema dell'allegria, della solarità, dell'energia e dell'ingegno; - In presenza del verde percepiamo pace e tranquillità: rappresenta anche la natura e l'equilibrio; - Le tonalità dell'azzurro e del blu imprimono freschezza o freddezza, introspezione, riflessione, profondità e calma (moltissime compagnie aeree e di trasporti pubblici le scelgono come colore principale per l'arredamento d'interni dei veicoli); - Il viola è associato alla regalità e alla lussuria ma esprime anche il mistero, il sogno e l'ignoto; - Il rosa trasmette femminilità, delicatezza e morbidezza; in alcuni contesti viene utilizzato per evidenziare l'essere viziati ed infantili; - Al marrone sono abbinate sia la vecchiaia, la povertà e la depressione, sia l'attaccamento alle origini; - Il grigio indica indifferenza: di questo colore sono dipinte le pareti di molti uffici per stimolare la produttività dei dipendenti; - Il nero, in netta contrapposizione con il bianco, implica sia l'eleganza che le tenebre, l'abisso e la morte. Talvolta, in abbinamento con colori brillanti quali il magenta o il ciano, può esprimere la creatività; - Attraverso il bianco che racchiude tutte le frequenze dello spettro del visibile, avvertiamo l'innocenza, la purezza e la spiritualità: tuttavia, in alcune culture, anch'egli rappresenta il lutto.

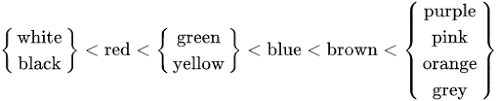

Nell'interfacciarci con persone di cultura diversa dalla propria, è bene tener presente che non esiste un univoco modo di pensare e/o dialogare: ogni concetto non è perfettamente sovrapponibile, in termini d'idea o traduzione, con quelli - potenzialmente simili ma diversi - presenti in altre lingue. È doverosa tale premessa perché le condizioni ambientali, l'evoluzione e il sentire comune di un popolo plasma la sua capacità di espressione; contemporaneamente, la specifica appartenenza religiosa, culturale o linguistica condizionano il pensiero dell'individuo. La trasversalità del linguaggio, attraverso la comparazione delle lingue esistenti, è stata ampiamente oggetto di studio, sin dal XIX secolo, da parte di moltissimi linguisti e antropologi (fra i pionieri troviamo Greenberg, i fratelli Grimm, Humbolt, Sapir, Saussure...) ed è raccolta in una macroscienza denominata linguistica. Il lessico sul colore è stato oggetto di ricerca e comparazione fra le lingue del mondo e, come lavoro di massima importanza, citiamo la celebre pubblicazione "Basic Color Terms: Their Universality and Evolution" del 1969 a opera dell'antropologo B. Berlin e del linguista P. Kay (i loro studi sono stati oggetto di ampliamenti e/o dibattiti, in pubblicazioni postume, da parte di molti studiosi, fra i più noti Levinson o Saunders). Berlin e Kay, basandosi su un campione di oltre un centinaio di lingue e sul focus dei colori (tralasciando le sfumature), evidenziano una ben precisa scala gerarchica nella definizione delle classi cromatiche: ogni lingua ha un minimo compreso fra due e undici termini basici per esprimere il bianco, il nero e l'intero spettro del visibile, secondo una rigida disposizione lessicale, dove lo stadio più avanzato ingloba i precedenti, mai viceversa. Tale suddivisione consiste in sette stadi:

1) Oscurità e luce (comunemente identificabili con "nero" e "bianco"): bisogna fare attenzione perché, in lingue come lo jalé in Nuova Guinea, con "bianco" s'intende l'intera gamma dei colori percepiti come chiari, mentre con "nero" quella dei colori scuri; 2) Il "rosso": al "bianco" e al "nero" aggiungiamo un terzo termine, che indica l'intero spettro del visibile: ciò avviene in lingue come la tiv, parlata in Nigeria; 3) Lingue che hanno soltanto quattro termini basici per il colore come la hanunòo, parlata nelle Filippine: in questo caso, esiste un unico termine per i concetti di "giallo" e di "verde"; 4) Cinque termini basici, come nelle molteplici lingue parlate dalle popolazioni tribali che vivono nella Pampa o nella foresta Amazzonica: in questo caso, i concetti di "verde" e di "giallo" sono distinti; 5) Aggiunta del "blu" come avviene nella lingua indiana tamil; 6) Presenza del "marrone", come nel caso della lingua nez perce, tipica fra le popolazioni del nord America; 7) Esistenza di otto o più termini quali il viola, il rosa, l'arancio o il grigio.

Per una corretta interpretazione di questa scala è necessario precisare che, queste classi non coprono l'intera variazione cromatica per via di lingue come l'italiano o l'inglese (dedicano al colore centinaia di termini). Non è quindi necessaria, la corrispondenza biunivoca fra gli stadi descritti e le unità lessicali esistenti: uno stesso colore può essere interpretato con due o più termini distinti: basti pensare agli antichi romani, che chiamavano il nostro "nero" con ater (se opaco) o niger (se brillante)!

Siamo giunti al termine di questa nuova tappa: Ad maiora!